Anatomie und technische Daten

Körperbau | Gebiss | Körperfunktionen

Anatomie der Meerschweinchen

Sinnesorgane

Augen

Meerschweinchen können gut sehen, Farben unterscheiden und besitzen einen weiten Sichtwinkel. So erkennen sie Fressfeinde von oben, hinten oder der Seite, ohne den Kopf zu drehen. Die Augenfarbe ist genetisch von der Fellfarbe abhängig.

Ohren

Das Gehör ist sehr gut ausgeprägt. Meerschweinchen nehmen auch Töne wahr, die Menschen nicht hören können – sowohl sehr hohe Frequenzen (Ultraschall) als auch tiefe Frequenzen (Infraschall).

Nase

Der Geruchssinn ist hervorragend. Meerschweinchen nehmen ihre Umwelt durch vielfältige Gerüche differenziert wahr.

Tasthaare

Die Tasthaare helfen, enge Stellen zu erkennen, und dienen – ähnlich wie bei Katzen – auch der Orientierung im Dunkeln.

Zähne

Meerschweinchen besitzen insgesamt 20 Zähne:

- 2 Schneidezähne oben, 2 Schneidezähne unten

- je 8 Backenzähne oben und unten

Alle Zähne wachsen zeitlebens nach und sind wurzeloffen. Pro Woche wachsen sie ca. 1–1,5 mm. Unterhalb der Zahnwurzeln befindet sich die „Zahnfabrik“, wo die Neubildung der Zahnsubstanz stattfindet.

Anatomische Besonderheiten

Kaudaldrüse

Die Kaudaldrüse liegt etwa 1 cm oberhalb des Afters und produziert Duftstoffe. Beim Bock ist sie stärker ausgeprägt als beim Weibchen. Sie ist als ovale Region mit pigmentierter Haut erkennbar, oft auch mit verklebten Haaren bedeckt.

Perinealtasche

Unterhalb des Afters liegt eine flache Tasche. Beim Bock enthält sie die Perinealdrüsen, die Duftstoffe absondern. In der Tasche können sich Schmutzpartikel sammeln, daher sollte sie regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden. Meistens übernehmen Böcke dies jedoch selbst.

Symphyse

Die Symphyse ist eine knorpelige Kontaktstelle zwischen den Beckenhälften. Während der Trächtigkeit wird sie durch Hormone gelockert, damit die Babys den Geburtskanal passieren können. Das Hormon Relaxin sorgt ab dem letzten Trächtigkeitsdrittel für eine Lockerung. Etwa 5 Tage vor der Geburt öffnet sich die Symphyse 1,5–2 cm breit – dies lässt sich ertasten und zeigt an, dass die Geburt bevorsteht.

Wichtig: Der erste Wurf sollte im ersten Lebensjahr stattfinden. Später verlieren Symphyse und Beckenbänder ihre Elastizität, was zu Komplikationen bei der Geburt führen kann. Gleiches gilt, wenn der letzte Wurf länger als 12 Monate zurückliegt oder das Weibchen älter als 3 Jahre ist. Bei älteren Weibchen sinkt der Hormonspiegel, die Beckenbänder sind weniger dehnbar, und die Geburt kann erschwert sein.

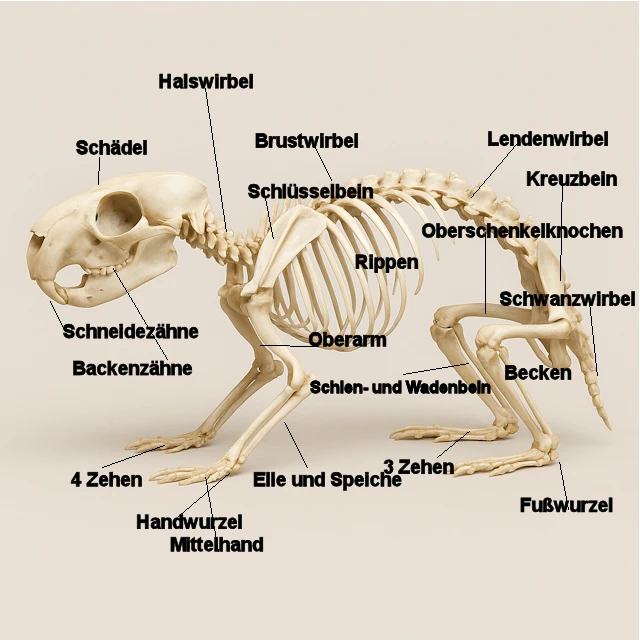

Skelett

Das Schlüsselbein ist fast vollständig zurückgebildet. Obwohl Schwanzwirbel vorhanden sind, ist äußerlich kein Schwanz sichtbar. Meerschweinchen sind sehr beweglich, da die letzten vier Rippen über Knorpel mit dem Brustbein verbunden sind. So wird eine hohe Wendigkeit und gute Brustatmung ermöglicht.

- 3 Zehen an den Hinterbeinen

- 4 Zehen an den Vorderbeinen

- 256–261 Knochen insgesamt

- 47 Knochen im Kopf

- Kreuzbein beim Weibchen: 3 verschmolzene Knochen

- Kreuzbein beim Männchen: 4 verschmolzene Knochen

- Männchen besitzen zusätzlich einen Penisknochen

Das Gebiss

Das Gebiss besteht aus 20 Zähnen, die zeitlebens wachsen:

- 4 Schneidezähne (wurzeloffen)

- 16 Backenzähne (wurzeloffen)

Die Backenzähne wachsen ca. 1,5–2 mm pro Woche. Beim Fressen bewegen sich die Kiefer vor- und zurück (Schlittengelenk). Dabei reiben die Zähne aneinander und werden abgeschliffen. Das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Abrieb beträgt etwa 2 mm pro Woche.

Die Mahlrückstände bestehen überwiegend aus Kalzium und Mineralien. Sie werden geschluckt und können bei Bedarf im Darm erneut resorbiert werden.

Da die Schneidezähne nur auf der Außenseite eine Schmelzschicht haben, nutzen sich die inneren Flächen stärker ab. Dadurch bleiben die Schneidezähne scharf. Durch seitliche Kieferbewegungen können Meerschweinchen kleine Stücke abbeißen.

Besonderheit: Der Zahnwechsel findet bereits vor der Geburt statt. Zwischen dem 43. und 48. Trächtigkeitstag werden Milchbackenzähne gebildet und bis zum 55. Tag wieder resorbiert. Noch vor der Geburt entstehen die bleibenden Zähne, sodass Jungtiere nach der Geburt sofort fressen können. Lediglich der letzte Backenzahn ist anfangs noch vom Zahnfleisch bedeckt.

Bild KI generiert

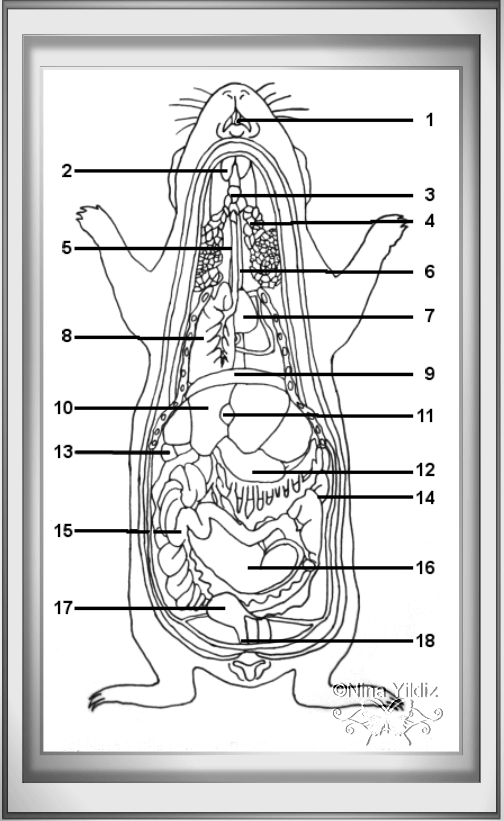

Die Organe der Meerschweinchen

Jetzt geht`s an die Innereien

| | 1. Zähne (obere Schneidezähne) 2. Lymphdrüsen 3. Kehlkopf 4. Speicheldrüsen 5. Luftröhre 6. Speiseröhre 7. Herz 8. Lungenflügel 9. Zwerchfell 10. Leber (4 teilig) 11. Gallenblase 12. Magen 13. Zwölffingerdarm 14. Dickdarm 15. Dünndarm 16. Blinddarm 17. Blase 18. Harnleiter Quelle: www.sternchenwelt.de/ |

Innere Organe

Herz

Das Herzgewicht beträgt etwa 0,26–0,58 % des Körpergewichts, also z. B. 2,2 g bei 800 g Körpergewicht. Es ist durchschnittlich 2 cm lang und 5–6 mm breit. Wie beim Menschen besitzt es zwei Vorhöfe und zwei Hauptkammern, die von dünnen Membranen umgeben sind. Die linke Hauptkammer ist deutlich kleiner als die rechte. Über ein Band ist der Herzbeutel mit dem Brustbein verbunden.

Leber

Die Leber macht ca. 3,9 % des Körpergewichts aus. Sie liegt dem Zwerchfell im Brustteil der Bauchhöhle an, links vom Magen und rechts von den Grimmdarmschlingen. Auf der Unterseite des rechten Mittellappens befindet sich die haselnussgroße Gallenblase. Ihre Gallensäuren sind wichtig für die Fettverdauung.

Milz

Die Milz ist 2,5–3 cm lang und 0,8–1 cm breit. Sie ist flach-oval geformt und liegt links von der großen Magenkrümmung. Verbunden ist sie über ein „Magen-Milz-Band“ mit dem Magen und zusätzlich mit der linken Niere.

Magen

Der Magen ist im Vergleich zum Darm sehr klein und fasst etwa 20–30 ml. Er ist bei Meerschweinchen stets mindestens halb gefüllt – sie dürfen nie nüchtern sein. Der Magen grenzt an Leber, Bauchspeicheldrüse, Dickdarm und Milz und liegt links zwischen der 9. und 11. Rippe.

Der Magenausgang ist muskulär ausgeprägt, doch ein aktiver Transport findet kaum statt. Stattdessen wird der Nahrungsbrei durch neu aufgenommene Nahrung weitergeschoben. Daher fressen Meerschweinchen 60–80 kleine Mahlzeiten am Tag. Bei Futtermangel entleert sich der Magen trotzdem, wodurch die Darmmotorik verlangsamt wird und Verdauungsprobleme entstehen können.

Der Magen ist einhöhlig und besitzt keine Vormägen. Die gesamte Schleimhaut ist an der Bildung von Verdauungssäften beteiligt. Die Bezeichnung „Stopfmagen“ bedeutet, dass der Magen selbst vollgestopft wird, ähnlich wie bei Hühnern oder Enten der Kropf.

Darm

Der Darm erreicht eine Gesamtlänge von etwa 225 cm und macht rund ein Viertel der Körpermasse aus.

Dünndarm

- Zwölffingerdarm (Duodenum): ca. 10 cm, U-förmig

- Leerdarm (Jejunum): ca. 133 cm

- Hüftdarm (Ileum): ca. 2–3 cm

Dickdarm

- Blinddarm (Caecum): ca. 15 cm, füllt etwa ein Drittel der Bauchhöhle, hufeisenförmig, wichtigstes Verdauungsorgan, mit Bakterien (Laktobazillen) und Einzellern besiedelt; unterteilt in Kopf, Körper und Schwanz

- Grimmdarm (Kolon): ca. 70 cm, zweiter Verdauungsabschnitt, teilweise mit bereits geformten Kötteln

- Enddarm (Rektum): sehr kurz, mündet in den After

Besonderheiten der Verdauung

Im Blind- und Grimmdarm werden Pflanzenfasern (Zellulose) mithilfe von Bakterien aufgespalten. Auch Vitamine werden dort gebildet. Eine Besonderheit ist der Blinddarmkot, der nährstoffreich ist und von Meerschweinchen wieder aufgenommen wird (Caecotrophie).

Die Darmflora passt sich nur langsam an neues Futter an. Jede Pflanzenart benötigt andere Bakterien für den Stoffwechsel. Futterumstellungen sollten daher stets schrittweise erfolgen, da sonst Fehlgärungen und Bauchschmerzen auftreten können.

Die Zähne der Meerschweinchen

Das Gebiss der Meerschweinchen weist eine besondere Anatomie und Funktion auf. Aufgrund ihres speziellen Stoffwechsels und Verdauungssystems müssen Meerschweinchen kontinuierlich faserreiche und blättrige Nahrung aufnehmen. Hierfür benötigen sie ein Gebiss, das der dauerhaften Belastung standhält, da die Zähne einem ständigen Abrieb unterliegen.

Die Zähne wachsen daher wöchentlich um etwa 1–2 Millimeter nach.

Das Gebiss besteht aus zwei oberen und zwei unteren Nagezähnen sowie jeweils acht Backenzähnen. Insgesamt verfügt ein Meerschweinchen somit über 20 Zähne.

Kau- und Zahnprobleme bei Meerschweinchen

Das Kauen der Meerschweinchen erfolgt nicht in Mahlbewegungen, sondern durch Schiebebewegungen von hinten nach vorne.

Eine Besonderheit besteht darin, dass die Zähne der Meerschweinchen wurzeloffen sind. Unter den Zahnwurzeln liegt sozusagen die „Zahnfabrik“. Dort finden die Prozesse statt, die das ständige Zahnwachstum ermöglichen.

Durch die offenen Wurzeln sind die Backenzähne jedoch empfindlicher gegenüber Druck als menschliche Backenzähne. Hartes Futter wie getrocknete Maiskörner, Pelletfutter oder Getreidekörner ist daher ungeeignet und sogar schädlich. Eine Überlastung kann zu Entzündungen und Abszessen führen.

Pellet- und Trockenfutter

Neben der erhöhten Druckbelastung birgt solches Futter ein weiteres Risiko: Es quillt im Magen auf und sättigt zu schnell. Dadurch wird zu wenig rohfaserhaltige Nahrung aufgenommen, was zu unzureichendem Zahnabrieb führt. Die Folge sind überlange Nagezähne sowie Zahnspitzen an den Backenzähnen, die die Schleimhaut verletzen können. Langfristig können sogenannte Zahnbrücken entstehen, wenn die Backenzähne nach innen zusammenwachsen. Dies blockiert die Zunge und verhindert das Schlucken.

Aufmerksame Halterinnen und Halter sollten bereits frühzeitig bemerken, dass das Tier nicht mehr richtig kauen oder schlucken kann. Spätestens dann ist ein Besuch in einer Tierarztpraxis notwendig.

Zu lange Zähne und Zahnspitzen verursachen Schmerzen, erschweren die Nahrungsaufnahme und führen zu Mangelernährung. Das Verdauungssystem gerät dadurch aus dem Gleichgewicht, was Durchfall oder andere Kotveränderungen zur Folge haben kann.

Woran erkenne ich Zahnprobleme beim Meerschweinchen?

Spätestens bei folgenden Anzeichen sollte eine Tierärztin oder ein Tierarzt aufgesucht werden:

- Verringerte Nahrungsaufnahme oder komplette Futterverweigerung (Pseudoanorexie)

- Ungewöhnliche Kaubewegungen oder erschwertes Schlucken

- Seltsame Kopfbewegungen beim Fressen

- Speichelfluss (nasses Fell unter dem Mäulchen)

- Gewichtsverlust

- Abszesse im Kieferbereich

- Veränderter Kot oder Durchfall

- Zähneknirschen

- Sichtbar zu lange, schiefe oder ungleichmäßig abgenutzte Nagezähne

Diagnose und Behandlung

Für eine genaue Diagnose sind Röntgenaufnahmen in drei Ebenen erforderlich.

Eine fachgerechte Zahnbehandlung sollte stets durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt erfolgen. Die Zähne müssen in Sedierung so eingeschliffen werden, dass sie wieder korrekt artikulieren. Ein Abknipsen einzelner Zähne oder Zahnspitzen gilt nicht mehr als lege artis. Das gesamte Gebiss, einschließlich der Backenzähne, muss untersucht werden.

Nach einer Behandlung kann es vorkommen, dass das Meerschweinchen vorübergehend nicht fressen möchte. In diesem Fall sind intensive Pflege und gegebenenfalls Päppelfutter erforderlich.

Die meisten Zahnprobleme lassen sich durch eine artgerechte Fütterung vermeiden. Ist jedoch eine angeborene Zahnfehlstellung vorhanden, kann ein regelmäßiges Einschleifen erforderlich sein.

Bei entzündeten Zahnwurzeln oder Kieferabszessen kann eine Zahnentfernung notwendig werden. Begleitend sind entzündungshemmende und schmerzlindernde Medikamente angezeigt.

Makrodontie bei Meerschweinchen

Ein selten beschriebenes und bislang wenig erforschtes Phänomen ist die sogenannte Makrodontie. Darunter versteht man Zähne, die im Verhältnis zur Kiefergröße zu breit sind. Betroffen sein kann ein einzelner oder mehrere Zähne. Makrodontie tritt sowohl bei Menschen als auch bei anderen Säugetieren auf und gilt als selten.

Die Ursachen sind bislang unklar; sowohl genetische als auch erworbene Faktoren werden diskutiert.

Bei Meerschweinchen scheint Makrodontie häufiger aufzutreten, als bisher vermutet. Eine Dissertation der Tierärztlichen Hochschule Hannover untersuchte 131 Meerschweinchen mit Zahnproblemen. Davon wiesen 89 % mindestens einen Makrodonten auf.

Die Dissertation kann hier eingesehen werden:

Dissertation zur Makrodontie bei Meerschweinchen, Tierärztliche Hochschule Hannover

In der Studie wurden jedoch weder das Alter der Tiere noch deren Herkunft (seriöse Zucht oder Vermehrung) oder die Fütterung berücksichtigt. Dies wären aus fachlicher Sicht wichtige Einflussfaktoren gewesen.

Mir ist ein Fall bekannt, bei dem ein Meerschweinchen an Makrodontie litt. Dank Sandra, die mir Video, Foto und Röntgenaufnahmen zur Verfügung gestellt hat, konnte ich das Thema vertiefen. Das betroffene Tier stammte nicht aus meiner Zucht.

Die Makrodontie bei Meerschweinchen ist ein spannendes Forschungsfeld, das sicherlich noch weitere Untersuchungen erfordert.

Auf diesem Foto ist die übermäßige Breite der unteren Nagezähne deutlich zu erkennen:

Zudem zeigte sich im Röntgen, dass sich bei dem Meerschweinchen, vermutlich durch die Fehlbelastung, am rechten unteren Prämolaren, ein retrogrades Zahnwachstum eingestellt hatte. Das bedeutet, dass ein Zahn durch erhöhten Druck von oben, nach unten in den Kieferknochen wächst. Da das Zahnwachstum bei Meerschweinchen auch nach unten endlos ist, wird der Zahn irgendwann duch den Kieferknochen wachsen und die Backe durchstoßen, was sicherlich mit großen Schmerzen für das Meerschweinchen verbunden ist. Wenn die Fehlstellung nicht durch Einschleifen korrigiert werden kann, muss der Zahn operativ entfernt werden.

-

FotoS/Video: privat

-

Quelle: mit freundlicher Genehmigung

Video Meerschweinchen mit Makrodontie frisst

In dem Video ist deutlich zu sehen, dass die Kaubewegungen des Meerschweinchens durch die Zahnfehlstellung falsch sind. Man nennt das Maloklusion. Der Kontakt der Zähne zu den Antagonisten stimmt nicht mehr.

Faserzähne

Faserzähne scheinen eine besondere Form der Fehlbildung zu sein, die im Zusammenhang mit Makrodontie auftreten kann. Auffällig ist, dass diese Zähne zu einem retrograden Wachstum neigen. Das bedeutet, sie wachsen nicht wie gewohnt in die Mundhöhle hinein, sondern durch den Kieferknochen und die Backe nach außen. Für das betroffene Meerschweinchen ist dies ein äußerst schmerzhafter Prozess.

Diese Information habe ich von Frau Dr. Draschka, Tierarztpraxis Hadern, erhalten.

🐹 Meerschweinchen: Grundfunktionen & Daten

📊 Körperliche Basiswerte

-

🌡️ Körpertemperatur: 37,0–39,0 °C

-

🌬️ Atemfrequenz: 100–150/Minute

-

❤️ Herzfrequenz: 230–380/Minute

🧬 Entwicklung

-

Geschlechtsreife: ca. 28–35 Tage (gewichtsabhängig)

-

Zuchtreife: ab 4–6 Monaten

-

Ausgewachsen: mit ca. 1 Jahr

-

Lebenserwartung: 5–8 Jahre (in Einzelfällen auch älter)

📐 Größe & Gewicht

-

Größe: 20–35 cm

-

Gewicht:

-

Weibchen: 800–1100 g

-

Böcke: 900–1500 g (Ausnahmen möglich)

-

♀️ Fortpflanzung

-

Brunstzyklus: alle 16–18 Tage

-

Brunstdauer: ca. 6–11 Stunden

-

Trächtigkeit: 68–74 Tage

-

Geburtsgewicht: 40–120 g, selten mehr

-

Wurfgröße: 1–6 Jungtiere, sehr selten mehr

-

Würfe pro Jahr: biologisch bis zu 4–5 möglich → aus Tierschutzsicht sollte jedoch eine deutlich geringere Wurfzahl angestrebt werden

-

Säugezeit: 21–28 Tage

🦷 Körperliche Merkmale

-

Zitzen: 2

-

Zähne: 4 Schneidezähne & 16 Backenzähne, wurzellos, wachsen lebenslang nach

-

Krallen: vorne je 4, hinten je 3

⚖️ Gewicht: Moppelchen oder Klappergestell?

Ein Meerschweinchen wird je nach Rasse 20–35 cm lang.

Das Normalgewicht liegt bei 800–1100 g für Weibchen und 900–1500 g für Böcke.

👉 Entscheidend ist nicht nur die Zahl auf der Waage, sondern das Körpergefühl:

🥕 Untergewicht

-

Fühlt sich ein Meerschweinchen sehr knochig an, darf es etwas energiereicher ernährt werden.

-

Geeignet: Karotten, Wurzelgemüse, Fenchel, Rote Bete

-

Im Einzelfall: Haferflocken oder Kraftfutter (nur nach Rücksprache mit einer Tierärz

tin / einem Tierarzt)

🍏 Übergewicht

-

Merkmale: „Rettungsring“, Doppelkinn, schwabbeliger Eindruck, seitlich weggedrückte Hinterfüßchen

-

→ In diesem Fall immer tierärztlichen Rat einholen und eine Futterumstellung/Diät nur professionell begleiten lassen.

🐹 Normal

-

Fester, birnenförmiger oder kompakter Körperbau

-

Unterschiede je nach Rasse völlig normal

ℹ️ Hinweis / Disclaimer

Alle Angaben auf dieser Seite erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und dienen der allgemeinen Information.

Sie ersetzen nicht die Untersuchung, Diagnose oder Beratung durch eine

Tierärztin oder einen Tierarzt.

Haftungsausschluss:

Die folgenden Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung. Sie stellen keine wissenschaftliche Publikation oder veterinärmedizinische Beratung dar. Quellen wurden sorgfältig recherchiert, dennoch wird keine Haftung für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit übernommen.