Fachbegriffe aus der Zucht

Genetische Diversität und Inzuchtdepression: Schlüsselbegriffe in der Zuchtbiologie

Zuchtplanung und Fachbegriffe

Wer geplant züchtet und sich damit deutlich von reinen Vermehrungen abhebt, wird sich im Rahmen der Zuchtplanung auch mit Themen wie dem Inzuchtkoeffizienten auseinandersetzen müssen. In diesem Artikel werden derartige Fachbegriffe einfach und verständlich erklärt.

Hinweis: Die hier bereitgestellten Informationen dienen der allgemeinen Wissensvermittlung. Sie ersetzen keine individuelle Beratung durch Tierärztinnen, Tierärzte oder Zuchtfachleute.

- Inzuchtkoeffizient

- Ahnenverlustkoeffizient

- Heterosiseffekt

- Foundereffekt

- Überzüchtung

- Inzuchtdepression

- Purging

Inzuchtkoeffizient

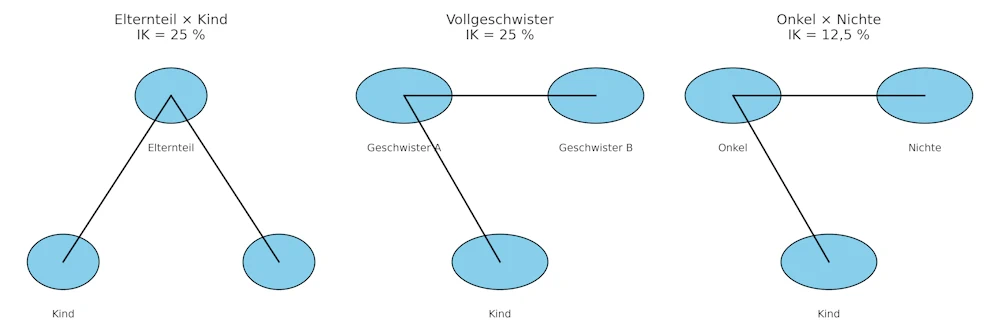

Der Inzuchtkoeffizient (IK) sagt aus, wie nahe Tiere miteinander verwandt sind. In der Linienzucht ist der IK ein wichtiges Hilfsmittel zur Beurteilung von Zuchtplanungen.

Übersichtstabelle für Inzuchtkoeffizienten

Vorausgesetzt, dass die Elterntiere selbst nicht ingezüchtet sind, lassen sich folgende Inzuchtkoeffizienten berechnen:

Inzestzucht (engste Inzucht)

| Paarung | Inzuchtkoeffizient |

|---|---|

| Elternteil × Kind | 25,00 % |

| Vollgeschwister | 25,00 % |

| Halbgeschwister | 12,50 % |

| Onkel × Nichte / Tante × Neffe | 12,50 % |

| Großeltern × Enkelkind | 12,50 % |

| Zweifache Cousins ersten Grades | 12,50 % |

| Vierfache Halbcousins ersten Grades | 12,50 % |

Enge Inzucht (nahe Inzucht)

| Paarung | Inzuchtkoeffizient |

|---|---|

| 3-fache Halbcousins ersten Grades | 9,38 % |

| 1-fache Cousins ersten Grades | 6,25 % |

| 2-facher Cousin ersten Grades + Cousin zweiten Grades | 6,25 % |

| 2-facher Halb-Cousin ersten Grades | 6,25 % |

Mäßige Inzucht (weite Inzucht)

| Paarung | Inzuchtkoeffizient |

|---|---|

| 1-facher Cousin ersten Grades + Cousin zweiten Grades | 3,13 % |

| 2-fache Cousins zweiten Grades | 3,13 % |

| 1-fache Halb-Cousins ersten Grades | 3,13 % |

| 1-fache Cousins zweiten Grades | 1,56 % |

Zur Berechnung des Inzuchtkoeffizienten gibt es diverse Formeln, die eine hohe Rechenleistung erfordern. In der Praxis sind hierfür Zuchtprogramme am PC oft schneller, sicherer und einfacher.

Hinweis: Die Angaben in dieser Übersicht dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie ersetzen keine individuelle tiermedizinische oder züchterische Beratung.

Ahnenverlustkoeffizient (AVK)

Der Ahnenverlustkoeffizient (AVK) beschreibt die Verringerung der tatsächlich vorhandenen Ahnen innerhalb einer Zuchtlinie. Er ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Bewertung der genetischen Vielfalt und ergänzt den Inzuchtkoeffizienten (IK).

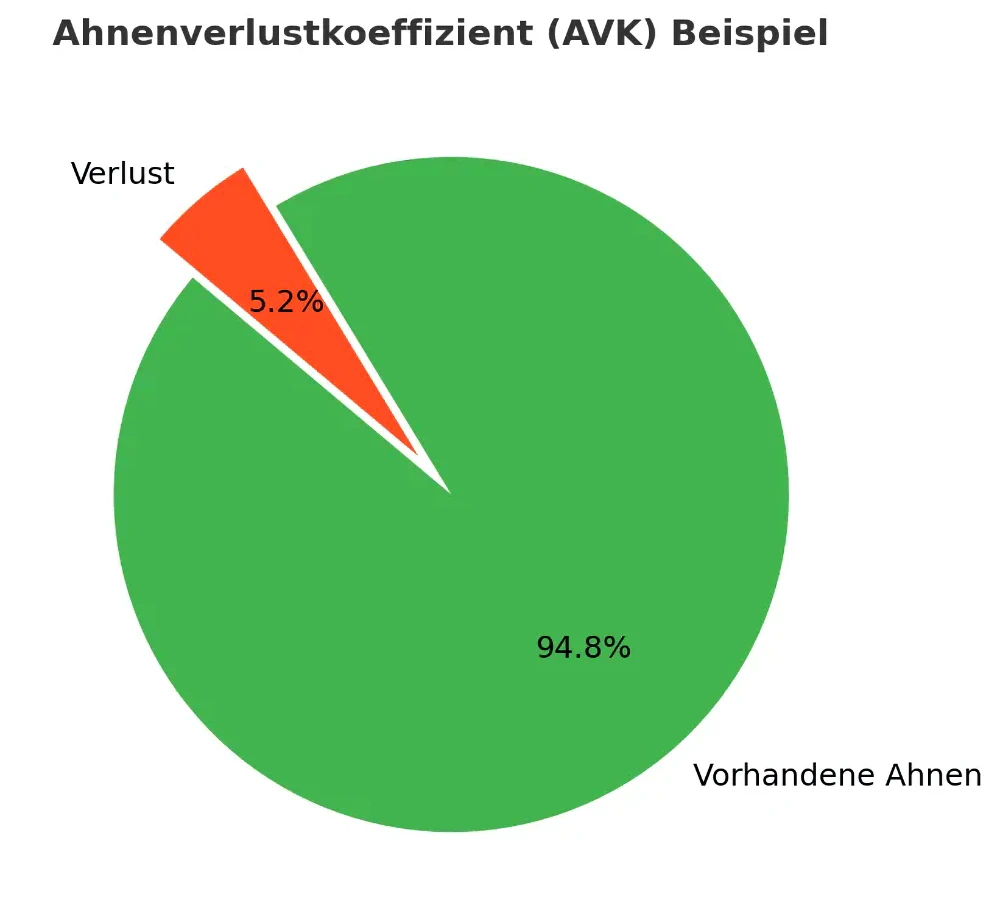

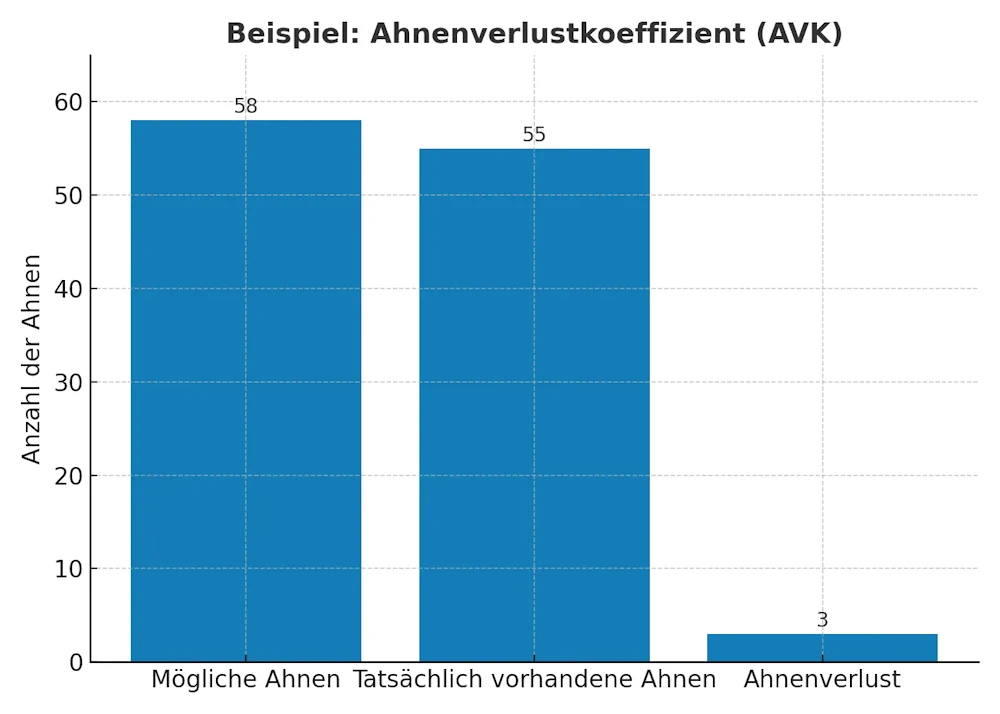

Beispielrechnung

Eine Ahnentafel über 5 Generationen weist 58 mögliche unterschiedliche Ahnen aus. Taucht einer dieser Ahnen zweimal auf, sind es nur noch 57 Vorfahren. Wenn beispielsweise 3 Ahnen doppelt vorhanden sind, reduziert sich die Zahl auf 55 verschiedene Ahnen.

Formel:

tatsächliche Ahnen ÷ mögliche Ahnen

Beispiel:

55 ÷ 58 = 0,948 → AVK = 94,8 %

Der tatsächliche Ahnenverlust ergibt sich aus der Differenz zu 100 %:

In diesem Beispiel beträgt er 5,2 % über 5 Generationen.

Wichtige Hinweise

- Der AVK macht – im Gegensatz zum Inzuchtkoeffizienten – keine Aussage darüber, wie eng Elterntiere verwandt sind.

- Ein hoher AVK und gleichzeitig niedriger IK sind möglich, wenn zwar keine engen Verwandten verpaart werden, aber bestimmte Vorfahren mehrfach in der Linie auftauchen.

- Ein IK von 0 % bedeutet lediglich, dass die Elterntiere nicht direkt miteinander verwandt sind.

- Liegt der AVK bei 100 %, taucht kein Vorfahre doppelt in der Ahnentafel auf.

- Für eine seriöse Zuchtplanung sind sowohl IK als auch AVK erforderlich.

Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich zur allgemeinen Aufklärung über Zuchtmethodik und ersetzen keine individuelle Beratung durch Tierärztinnen/Tierärzte oder erfahrene Züchterinnen/Züchter. Es wird keine Haftung für Zuchtergebnisse oder gesundheitliche Folgen übernommen.

Heterosiseffekt

Sowohl in der Tierzucht als auch in der Pflanzenzucht wird in der Genetik die besonders gut ausgeprägte Leistungsfähigkeit von Mischlingsnachkommen, den Hybriden, bezeichnet. Man spricht immer dann vom Heterosiseffekt, wenn eine oder mehrere bestimmte Leistungen in der F1-Generation einer Kreuzung höher sind als bei der Elterngeneration (Parentalgeneration).

Eine Verbesserung der Leistung, sei es in Bezug auf den Phänotyp oder auf rassetypische Eigenschaften, ist dann zu beobachten, wenn sie mit ihren reinerbigen (liniengezüchteten) Eltern verglichen werden.

Hybriden sind allerdings wieder mischerbig. In diesem Zusammenhang sei auf die Mendelsche Regel (Uniformitätsregel) verwiesen. Die Hybriden von zwei reinerbigen Eltern sind in der F1-Generation zwar im Genotyp gleich, tragen aber unterschiedliche Allele – jeweils eines von der Mutter und eines vom Vater.

Der Heterosiseffekt ist zu erkennen, wenn die Nachkommen von zwei stark reinerbigen, aber nicht miteinander verwandten Tieren die Eltern in Leistungsfähigkeit und/oder im Phänotyp übertreffen.

Nicht jede Verpaarung von reinerbigen Tieren führt jedoch verlässlich zu diesem Phänomen. Möglicherweise wird keiner der Nachkommen „besser“ als die Elterntiere oder der Effekt zeigt sich nur bei einzelnen Jungtieren. Dies hängt u. a. davon ab, ob die gewünschten Eigenschaften dominant vererbbar sind.

Hinweis: Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung über genetische Grundlagen in der Zucht. Sie stellen keine individuelle Beratung dar und ersetzen keinesfalls die fachliche Einschätzung durch Zuchtvereine, Fachliteratur oder tierärztliche Beratung. Eine Haftung für züchterische Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Informationen getroffen werden, ist ausgeschlossen.

Foundereffekt (Gründereffekt) & Genetischer Flaschenhals

Der Foundereffekt beschreibt die verringerte genetische Vielfalt einer neuen Population, die aus nur wenigen Individuen entsteht. Er entsteht nicht durch Selektionsbedingungen, sondern durch die geringe Anzahl an Allelen, die in die Gründerpopulation eingebracht werden.

Bei den Nachkommen dieser isolierten Population führt der Foundereffekt zu einer deutlich geringeren Variabilität, sowohl im Phänotyp als auch im Genotyp. In der Zucht von Rassehunden und Rassekatzen kann er eine Ursache für das vermehrte Auftreten rassespezifischer Erbkrankheiten sein. Inwiefern sich dies auf Meerschweinchen übertragen lässt, ist bislang nicht bekannt.

Beispiel: 1934 wurden in Nordhessen zwei Waschbären freigelassen. Sie gründeten rasch eine neue Population, da es dort zuvor keine Waschbären gab. Ihre genetische Variation ist jedoch deutlich geringer als die ihrer Vorfahren aus Nordamerika.

Genetischer Flaschenhals

In der Populationsgenetik bezeichnet man als genetischen Flaschenhals eine starke Verarmung des Genpools, wenn eine Population durch äußere Einflüsse stark reduziert wird. Dadurch ändern sich die Allelfrequenzen und Inzucht wird wahrscheinlicher. Eine mögliche Folge ist die sogenannte Inzuchtdepression.

Um dies zu vermeiden, sollten verantwortungsvolle Züchterinnen und Züchter einem genetischen Flaschenhals vorbeugen, z. B. durch Outcrossing oder Einkreuzen von Tieren aus fremden Zuchtlinien.

Welche Rolle spielen diese Effekte in der Zucht?

Die Festigung rassetypischer Merkmale erfolgte oft durch Linienzucht. Am Anfang – bei der Verpaarung zweier nicht eng verwandter Tiere – ist der Genpool noch relativ groß. Durch konsequente Linienzucht entstehen reinerbige Merkmale, wodurch sich der Genpool jedoch zunehmend verkleinert.

- Genetischer Flaschenhals: Wenn sich der Bestand durch äußere Einflüsse verkleinert und nur wenige Tiere als Stammtiere übrig bleiben, ist nur der dann vorhandene Genpool nutzbar.

- Gründereffekt: Wenn der Phänotyp einer Population auf ein einzelnes Ausgangstier zurückgeht, spricht man vom Gründereffekt.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information über genetische Grundlagen in der Zucht. Er ersetzt keine individuelle Beratung durch Zuchtverbände oder Tierärzte. Für züchterische Entscheidungen, die allein auf Grundlage dieser Informationen getroffen werden, kann keine Haftung übernommen werden.

Überzüchtung

Unter dem Begriff Überzüchtung versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch durch eine zu intensive Zucht hervorgerufene Veränderungen, die sich negativ auf den Phänotyp (äußere Erscheinung) und/oder den Genotyp (Erbanlagen) einer Rasse innerhalb einer Zuchtpopulation auswirken.

Eine präzise wissenschaftliche Definition gibt es nicht. Der Begriff wird in der Fachliteratur eher selten verwendet, da er nur schwer eindeutig abgrenzbar ist. In der Praxis dient er häufig als Sammelbegriff für verschiedene züchterische Probleme.

Typische Aspekte, die unter „Überzüchtung“ zusammengefasst werden

- Inzuchtdepression: Rückgang von Vitalität und Fruchtbarkeit durch zu enge Verpaarungen.

- Aufdecken von Gendefekten: Wiederholte Rückverpaarungen können versteckte Erbkrankheiten sichtbar machen.

- Phänotypische Veränderungen mit Gesundheitsrisiken: Beispiele sind zu kurze Schnauzen bei bestimmten Hunderassen oder Hüftgelenksdysplasie (HD) bei großen Hunderassen.

Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung über den Begriff „Überzüchtung“. Sie ersetzen keine tierärztliche Beratung und stellen keine abschließende wissenschaftliche Definition dar. Für individuelle Zuchtentscheidungen sollten stets Fachliteratur, Zuchtverbände oder Tierärztinnen und Tierärzte hinzugezogen werden.

Inzuchtdepression

Unter Inzuchtdepression versteht man vereinfacht die Reduktion der Leistungsfähigkeit innerhalb einer Population, die durch einen zu hohen Inzuchtkoeffizienten entstehen kann. Sie äußert sich häufig in Degeneration, erhöhter Krankheitsanfälligkeit und im Extremfall sogar in Unfruchtbarkeit bis hin zum Aussterben der Population.

Ursache ist die Reduktion der Allele, wodurch sich der Genpool so stark verkleinert, dass es selbst bei der Verpaarung von scheinbar nicht verwandten Tieren zu Inzuchteffekten kommen kann.

Mögliche Folgen einer Inzuchtdepression

- Kürzere Lebensdauer

- Verstärktes Auftreten von Krankheiten

- Geringeres Wachstum

- Verringerte Fruchtbarkeit

- Häufung genetisch bedingter Krankheiten

- Degeneration der Population

- Verminderung kognitiver Fähigkeiten

In der Natur tritt dieser Effekt z. B. bei Inselpopulationen auf, die ihren Genpool nicht durch Zuwanderung erweitern können. Auch bei unkontrollierten Vermehrungen in Gefangenschaft – etwa bei Meerschweinchen – sind typische Folgen wie Fehlbildungen oder hohe Krankheitsraten zu beobachten.

Besonderheiten bei Meerschweinchen

Meerschweinchen und andere Nager gelten als relativ inzuchtstabil. Inzucht ist daher bei ihnen nicht grundsätzlich verboten, da bislang nur wenige bekannte Gendefekte vorliegen. In der Praxis bedeutet das, dass Inzuchtdepressionen oft erst sehr spät auftreten. Bisher ist lediglich ein bekanntes Gen beschrieben, das bei Verdopplung zu schweren Behinderungen oder zum Tod (Lethalfaktor) führt, etwa in der Schimmel-/Dalmatinerzucht.

Vorbeugung und Gegenmaßnahmen

Eine verantwortungsvolle Zuchtpraxis überwacht sowohl den Inzuchtkoeffizienten (IK) als auch den Ahnenverlustkoeffizienten (AVK). Der IK sollte möglichst niedrig, der AVK möglichst hoch sein. Es existiert jedoch kein allgemein verbindlicher Grenzwert, ab dem eine Inzuchtdepression auftritt.

Um einer Inzuchtdepression entgegenzuwirken, bietet sich häufig das Outcrossing (Einkreuzen von nicht verwandten Linien) an. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, keine unerwünschten Merkmale wie Zahnfehlstellungen, Fehlwirbel oder Fettaugen einzuschleppen. Deshalb ist eine sorgfältige Auswahl geeigneter Fremdzuchttiere unerlässlich.

Hinweis: Die hier dargestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung über den Begriff „Inzuchtdepression“. Sie ersetzen keine tierärztliche Beratung oder züchterische Fachauskunft. Für konkrete Zuchtentscheidungen sollten Sie sich an Fachliteratur, anerkannte Zuchtverbände oder an Tierärztinnen und Tierärzte wenden.

Purging (Inzuchterholung)

Unter Purging – auch Inzuchterholung – versteht man einen langfristigen Prozess, bei dem durch natürliche Selektion die negativen Effekte einer Inzuchtdepression abgeschwächt werden können. Dabei werden schädliche, rezessiv wirksame Genvarianten im Verlauf mehrerer Generationen seltener, weil betroffene Individuen eine geringere Überlebens- oder Fortpflanzungswahrscheinlichkeit haben.

Hintergrund: Inzuchtdepression

Inzucht erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass schädliche Allele in doppelter Ausführung vorliegen. Typische Folgen können geringere Vitalität, Wachstums- und Fruchtbarkeitsprobleme, erhöhte Krankheitsanfälligkeit sowie im Extremfall Populationseinbrüche sein.

Wie funktioniert Purging?

Purging ist kein einmaliger Eingriff, sondern ein selektionsgetriebener Prozess über mehrere Generationen:

- Auslese wirkt: Schädliche Genkombinationen benachteiligen betroffene Tiere, diese pflanzen sich seltener fort – der Anteil der problematischen Allele kann sinken.

- Ausreichende Populationsgröße: Es muss genügend genetische Vielfalt bestehen, damit Selektion überhaupt „Material“ hat, auf das sie wirken kann.

- Zeitfaktor: Die Effekte werden – wenn überhaupt – erst allmählich über Generationen sichtbar.

Einsatz und Beobachtung

Purging kann in Wildpopulationen (z. B. isolierte Bestände) beobachtet werden und wird in Zuchtprogrammen teils berücksichtigt. In der Praxis wird Purging mitunter durch sorgfältige Selektion flankiert; alternativ oder ergänzend kann Outcrossing (Einkreuzen nicht verwandter Linien) eingesetzt werden, um den Genpool zu verbreitern.

Grenzen und Risiken

- Kleine Populationen: Ist die Vielfalt zu gering, kann Selektion schädliche Allele nicht zuverlässig reduzieren.

- Keine Erfolgsgarantie: Purging ist möglich, aber nicht garantiert und häufig langsam.

- Anpassungsfähigkeit: Eine durch Purging „robuster“ gewordene, aber genetisch arme Population kann bei Umweltänderungen trotzdem gefährdet sein.

Beispiel (gedanklich)

In einer kleinen Inselpopulation können sich über viele Generationen die robusteren Individuen durchsetzen, sodass Inzuchtfolgen teilweise nachlassen. Fehlt jedoch genetische Vielfalt, bleibt die Population gegenüber neuen Herausforderungen (Krankheiten, Klima, Lebensraumänderungen) verwundbar.

Zusammenfassung

- Purging = mögliche Abschwächung von Inzuchtfolgen durch Selektion über Generationen.

- Benötigt Zeit und eine hinreichend große, variantenreiche Population.

- Kein Ersatz für präventive Zuchtplanung (IK niedrig halten, AVK hoch halten, ggf. Outcrossing).

Hinweis: Dieser Text dient der allgemeinen Information über genetische Zusammenhänge in der Zucht. Er ersetzt keine individuelle Beratung durch Zuchtverbände, Fachliteratur oder tierärztliche Genetik. Züchterische Entscheidungen liegen in der Verantwortung der Halterinnen und Halter.